はじめに

現在,日本では,預貯金に偏在している国民の金融資産を金融商品取引などの投資に向ける「貯蓄から投資へ」という流れが作られています。言うまでもなく,金融商品取引は「自己責任」が大原則です。利益が出ても,損失を被っても,基本的には全て自己責任です。

しかし,残念ながら,「自己責任」という言葉では片付けられないような,問題ある取引が行われているというのが実情です。判断力の低い高齢者にハイリスク商品を勧誘し購入させた,ほとんど説明を行わないままに複雑な商品を購入させた,次々に乗り換えをさせ多額の手数料を支払わせた,など挙げ始めればきりがありません。そして,このような問題取引は,大手銀行や大手証券会社でも行われています。

顧客側被害者の代理人として数々の事案に接していると,「まさか」と思うような取引を大手金融機関が行っている場面によく出くわします。また,個人顧客のみならず,法人顧客に対しても,平成20年以降,銀行がこぞって極めて複雑なハイリスク商品を勧誘し,その結果,凄まじい損失を生じさせ,多くの中小企業が倒産してしまうという「惨劇」がありました。

どのような場合に損害賠償請求できるのか

どのような場合に損害賠償請求できるのか。多くの類型がありますが,実際に裁判で問題になることが多いのは,(1)適合性の原則違反,(2)説明義務違反,(3)過当取引の3つです。

(1)適合性の原則違反

適合性の原則とは,顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的などに照らして,不適当な金融商品取引を勧誘してはならないという原則です。金融機関が,顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した金融取引の勧誘をしてこれを行わせたときは違法となります。

要するに,顧客の知識・経験・能力を超過するような取引をさせることは違法,という原則です。適合性の原則違反を裁判で主張するためには,「商品が複雑でハイリスクであること」と「顧客にそれに見合った知識・経験・能力がなかったこと」ということを立証しなければなりません。適合性の原則違反が認められることは多くはありませんが,とはいえ,「商品が複雑でハイリスクであること」と「顧客に知識・経験・能力がなかったこと」は,金融商品取引関係訴訟では中核となる部分であるため,この点を重点的・中心的に立証していくことになります。

(2)説明義務違反

金融機関は,金融商品取引の勧誘をするにあたって,顧客の職業・年齢・金融商品取引に関する知識・経験・資力等に照らして,金融商品取引による利益やリスクに関する的確な情報の提供や説明を行い,顧客がこれについての正しい理解を形成した上で,その自主的な判断に基づいて当該の金融商品取引を行うか否かを決することができるよう配慮すべき義務を負います。これが説明義務です。このような必要十分な説明が行われなければ説明義務違反となります。

しかし,ある商品について,「どこまで説明をすればよいのか」は明確ではありません。裁判になれば,金融機関は「これだけで十分だ」と,説明義務の範囲を極めて狭く主張します。したがって,裁判で説明義務違反を主張するためには,「この商品の仕組み・リスクに照らせば,○○○という事項まで説明されなければならない」ということを主張しなければなりません。

その次に問題となるのは,どのような説明が行われたのか,という点です。電話録音を残していたり,面談記録を残していたり,適合性チェックリスト等の審査書類を残していたりと,金融機関の手持ち証拠は各社各様です。各社の応訴傾向を踏まえ,適宜対処する必要があります。

また,説明義務違反は,ややもすれば,「言った・言わない」の争いに陥りがちです。しかし,「言った・言わない」の争いだけで有利に進めることは簡単ではありませんので,更に一歩踏み込んだ立証が必要になります。

(3)過当取引

過当取引とは,金融機関が取引における顧客の口座に対し支配を及ぼし,顧客の金融機関に対する信頼を濫用して,手数料稼ぎ等の利益を図るために,金額・回数において過当な取引を行うことをいいます。要するに,金融機関が自分の手数料を稼ぎたいがために,必要以上に多くの取引を顧客に行わせる,という類型です。過当取引の立証には,その前提として,取引全体の精緻な分析が必要になります。金融商品取引関係訴訟においては,適合性の原則違反と説明義務違反が主な争点になりがちですが,私は,どの事件においても,まずは過当取引を疑い,そこを入口と考えるようにしています。

当事務所ができること

ひとたび被害に遭ってしまうと,賠償を求めることは簡単ではありません。弁護士は法律のプロですので,弁護士に依頼して裁判を起こしてもらうことはできますが,金融商品取引関連訴訟は通常の事件とは全く別物です。金融機関は文字どおり金融のプロですので,専門的知識とノウハウなしで金融機関を相手に損害の賠償を求めることは不可能です。当事務所は金融商品取引関連事件に精通する事務所です。過去,大手銀行や大手証券会社を相手に,裁判・調停・ADR手続等によって,被害回復を得た経験があります。専門的知識と経験を有する弁護士が,商品の分析を行い,金融機関への損害賠償請求を全面的にサポートします。

ご相談いただく場合には

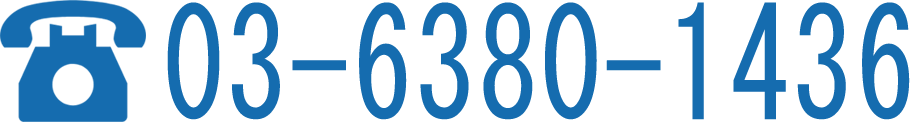

当事務所は,事前予約制をとっています。ご相談いただく場合には,お問い合わせフォームか電話からご予約をお願いいたします。なお,金融商品取引に関する初回のご相談は無料です(2回目以降は30分5000円(税別)の相談料をいただきます。)。

的確な判断,的確なアドバイスを行うために,ご相談にいらっしゃる場合には,商品の説明資料,パンフレット,顧客勘定元帳など,関係書類を一式ご持参ください。

金融商品取引の裁判の現在(2023年8月更新)

(1) この10年を振り返って

私自身、金融商品取引被害の紛争に取り組んで既に10年以上が経過しました。この夏で弁護士歴13年となり、この秋でこの事務所を開業して8年なので、キャリアの大部分を金融商品取引被害の紛争に費やしているということになります。

証券会社、銀行といっても、やはり、「社風」のようなものはあるのだな、と感じます。任意の書類の開示を求めた際の対応を見ても、淡々と必要な書類を開示してくれる会社もあれば、いろいろ異議を述べて顧客勘定元帳しか開示してくれず、何度かやりとりをして、ようやく開示してくれるという会社もあります。書類開示の段階で先方も弁護士に委任することも少なくありませんが、相手方の弁護士が必要な書類を淡々と開示してくれる会社もあれば、裁判の可能性があるとか何とか述べてほとんど開示をしてくれない会社もあります。このような「社風」は、裁判の場でも同様です(戦略に関わる部分なので詳細は書けませんが。)。

また、この10年以上の時間の経過の中で、株式(現物・信用)、債券、投資信託などの「伝統的」な金融商品だけでなく、外国株(主に米中)、ETF、ETN、CDO、オプション、仕組債などに加え、新たに、AT1債券など、各時代を「彩った」金融商品があります(皮肉を込めて「彩った」と表現しておきます。)。おそらく、今後も、新たな金融商品や、既存の金融商品をより複雑化させたものが出てくることでしょう。

ただ、時代ごとにいろいろなことは起きますが、「商品内容はどんどんと複雑になっている」ということと、「うまく手数料を稼ぐための知恵がめぐらされている」ということは、昔から現在に至るまで、一貫しています。この2つは表裏の関係にあります。まさに、仕組債がそうであるように、どんどんと複雑化し、顧客からは真のリスクは理解しづらくなっていき、コスト(証券会社の利益)も見えづらくなっていき、それを顧客に知らせぬままに販売する、というのは、時代が変わっても、一貫しています(為替デリバティブ取引のオプション料に差を設けて隠してみたり、外貨建て保険ではフォワードレートとの差額に隠してみたり、仕組債の販売価格内に隠してみたりと、あの手この手でかくしてきます。常に悪用されているのは、デリバティブ取引の時価評価額と乖離した価格設定です。)。

無論、証券会社悪玉論のような、極論に走るつもりはありません。私の元に相談にいらっしゃる方は、金融商品取引により損失を被った方のみです。金融商品取引により利益を得た方や、証券会社に感謝している方などは、私の元には相談にはいらっしゃいません。証券会社の負の側面のみを目にしている、ということは、日々、肝に銘じています。ここのバランス感覚を失ってしまっては、訴訟代理人としては失格です。

(2) 裁判について思うこと

裁判については、いろいろ思うところはあり、全てを書くわけにはいきませんが、1つ、申し上げるとすれば、結局のところ、昔も、今も、「商品特性」と「顧客属性」が大事、ということです。

「商品特性」とは、要するに、当該金融商品の仕組み、リスクのことです。簡単な仕組みなのか、難しい仕組みなのか。リスクが高いのか、低いのか、ということです。当然ながら、被告の証券会社は、「仕組みは簡単だ」「リスクは低い」と主張してきますので、それに対し、きちんと、理論的に、反論をするということが大事です。そして、この反論は、「私(堀内)」の言葉では、あまり意味がありません。「私」の言葉は、(前述したとおり、バランス感覚を失わないように日々気をつけているものの)裁判官からは「一方当事者のポジショントーク」のようにしか見えません。そんな「私」が、「私の意見」を長々と述べても、説得力は限定的です。「私」ではなく、「金融庁の公表資料」や、「裁判例」や、「権威ある学者の文献・論文」に基づき、中立的・客観的に反論を行う必要があります(もちろん、これらがないため、「私」の言葉で主張を展開しなければならない場面もあります。かつては、デリバティブ取引や仕組債の商品特性についての直接の文献等が乏しかったため、いろいろな文献を咀嚼して、「私」の言葉で主張を展開し、何とか勝った、ということはありました。)。毎年、数百万円もの資金を投入して大量の書籍を購入し、非売品のものについてはメルカリで購入し、昭和の時代の古本までも購入しているのは、知識やノウハウの獲得のためであるのと同時に、「私」の言葉以上に説得的な言葉を見つけるためです。

「顧客属性」とは、知識、経験、能力、財産状態、投資意向などのことです。ある金融商品が難しくてハイリスクでも、顧客もプロ同然ならば、取引は問題ない、ということになります。逆に、ある金融商品が簡単でローリスクでも、顧客の能力が乏しければ、取引は問題がある、ということになります。あくまで、上記の「商品特性」だけで取引が違法と判断されることは極めて稀有である、ということは、改めて、意識しなければなりません。

よく、「集団訴訟をお願いしたい」とか、「集団訴訟にした方が効果があるのでは」と言われることがあります。銀行や証券会社が相手の金融商品取引被害について、親族家族や友人の数人で、というのは全く問題ありませんが、募集をかけて、数十人でやる集団訴訟については、私は、極めて消極的です。例えば、ある証券会社のある金融商品の販売用資料の記載に不備があった、という場合のように、各顧客の個別具体的な属性とほぼ無関係に違法性が認められる事案ならば、集団訴訟に適していると思います(例えば、かつての、レジデンシャルONEの事案はこれに該当します。)。しかし、多くの事案においては、「商品特性」だけで一律に結論が出ることはなく、必ず「顧客属性」が議論の対象となり、「商品特性」と「顧客属性」の2つの要素の相関関係で適法か違法かが判断されます。このような判断枠組みが取られる中で、わざわざ集団訴訟を行うことに、利点があると私には思えません。多くの金融商品の裁判は、個別に行われている、という実情は、この私の意見が正しいことを裏付けます。これまでも、これからも、ごく例外的な事案を除き、銀行や証券会社との一対一の裁判、というのが主流であり続けるでしょう。

裁判は、2年~3年という期間、大企業を相手に、二人三脚で戦い抜く、というものです。簡単ではありませんが、過大視する必要もありませんし、恐れる必要もありません。

富裕層は裁判に勝てないのか?(2023年11月更新)

(1) 狙い撃ちされる富裕層・高所得者層

今に始まったことではありませんが、富裕層と呼ばれる方々や、高所得者層に属する方々は、金融機関から「狙い撃ち」にされます。ある時期までは、債券、投資信託などの「あり得る」金融商品がメインでしたが、ある時期以降は、金融機関の「タガ」が外れてしまったのか、底が抜けてしまったのか、仕組債などのハイリスク商品が多くなりました。

富裕層や高所得者層が狙い撃ちにされるのは、いうまでもなく、小口の取引を数こなすよりも、富裕層・高所得者層の方々を勧誘し、1回の高額取引で多くの手数料を得られる方が楽であるからです。これに加え、富裕層・高所得者層の方々は、会社経営者や医師などの知的水準が高い方が相対的に多いため、より複雑でハイリスクな商品を勧誘し易い、という側面もあります。

(2) 損害を被った富裕層・高所得者層を取り巻く実情

このホームページでも詳細に解説しているとおり、ある金融商品取引が「自己責任」ではなく「金融機関の不法行為」となり、生じた損害についての損害賠償請求が認められる類型は、主に、「適合性原則違反」と「説明義務違反」という類型です。適合性原則違反については、最高裁が「当該投資商品の具体的な商品特性を踏まえ、これとの相関関係において、顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮して判断するのが相当である」と判示するとおり、顧客の「財産状態」が考慮の対象になると明示されています。説明義務違反についても、「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による」説明を行う義務と解されており、ここでも顧客の「財産の状況」が考慮の対象になると解されています。

したがって、顧客の資産が多い場合には、適合性原則違反を否定する方向、説明義務違反を否定する方向に作用します。要するに、語弊をおそれずに簡潔に言ってしまえば、「資産が多いと裁判では不利に作用する」ということです。現に、裁判になると、金融機関側は、裁判の序盤では原告(顧客)の資産状況の開示を求め、これを明らかにすることに腐心し、それが判明するや否や、原告(顧客)がどれほどの資産を保有するのかを過度に強調し、それ一辺倒になることも少なくありません。そこには、被害に遭う前の、応接に招き入れ、過度にほめそやし、うやうやしく対応し、へりくだっていた態度は微塵も残っていません。

また、資産が多いと裁判では不利に作用するためなのか、それとも、零細な弱者救済こそ使命とお考えだからなのか、その真意は分かりませんが、金融商品取引被害に取り組む弁護士の中には、富裕層・高所得者層というだけで「裁判に勝てない」と即断してしまう方もいらっしゃると聞きます。

(3) 富裕層・高所得者層は裁判に勝てないのか?

「富裕層・高所得者層の方々は裁判に勝てないのか?」という問いには、私は、「確かに、富裕層・高所得者層に属することは不利に作用するが、勝てないわけではない」と回答します。確かに、資産が多い事実は、裁判では、不利に作用します。しかし、それだけで裁判が決まるわけではありません。適合性原則違反については、「財産状態」以外にも「投資経験」「証券取引の知識」「投資意向」も含めて総合的に判断するものとされていますし、説明義務違反についても、「財産の状況」以外にも「顧客の知識」「経験」「目的」も考慮するものとされています。あくまで、違法性の判断の際の1つの考慮要素となるだけで、それだけで結論が決まるわけではありません。それは、ある意味、当然です。投資経験が乏しい顧客に対し、およそ理解が困難なハイリスクな金融商品を勧誘・販売し、損害を被らせたものの、その顧客が多くの資産を持っていたというだけで、それがオールOKになる筈がありません。富裕層・高所得者層だからといって泥棒してよいわけではない、というのと、同じ理屈です。

現に、私は、これまで、富裕層・高所得者層に属する方々からの依頼を受け、裁判を戦い、何度も勝ってきています(判決で勝ったものもありますし、和解の場合もあります。ADRの場合もあります。)。資産が少ない方よりは、裁判の難易度は上がりますが、それだけで諦めるべきではありません。他の要素(金融商品の難易度、投資経験の度合い、知識の程度、説明状況など)によっては、勝ちにつなげられる事案はあります。ひとまず、ご相談下さい。